(宋徽宗手迹)

将门虎子何进滔没有想到,自己在魏博节度使任上十余年所做的一切,不但得到了老百姓的爱戴,还得到皇帝的褒奖。何进滔于公元840年(开成五年)正月死于节度使任上,唐文宗诏令工部侍郎柳公权撰文并书丹(碑刻术语,指用朱砂直接将文字书写在碑石上),诏梁王司马元度篆额,为其立“何进滔德政碑”。

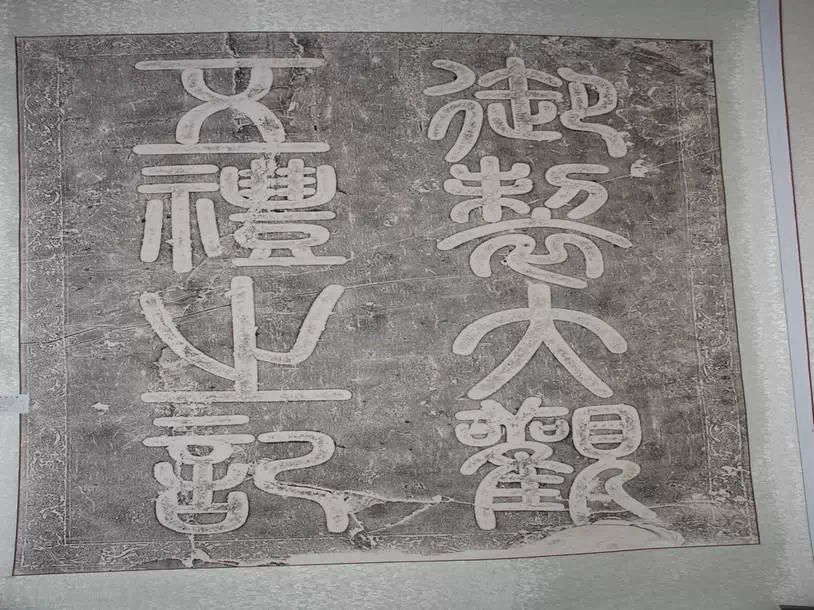

公元1113年(政和三年),宋徽宗主持修编《五礼新仪》,亲作“五礼之记”,并下诏左丞梁子美在北京(今大名)立碑记之,因无碑石,梁子美竟磨毁“何进滔德政碑”,刻《五礼新仪》。于是,一块巨石就和两个朝代有了联系。

*柳公权撰文书丹

年轻时候的何进滔就在魏博节度使田弘正手下听令,随着他多次出讨“叛军”,取得大胜,自己也得到封赏。随后史宪诚为魏博军首领的时候,被自己的手下军人害死。当时群龙无首,有人支持何进滔出面安定军心。唐文宗面对既成事实没有办法,最后只能封其为节度使。在节度使任上,何进滔还是比较敬业的,使自己的势力逐渐扩大,并且子孙出将入相。而且何进滔治理魏十余年,老百姓也都安居乐业。

为了彰显对重臣的表彰,于是皇帝也找到柳公权为何进滔撰文书丹,《燕魏杂记》说,大名府留宫门街东,有何公(进滔)德政碑。碑文内容是歌颂何进滔居魏州十余年的德政和功绩的。

根据宋代吕颐浩《燕魏杂记》的记载,唐代柳公权书画知名,“冠绝当代”。唐文宗曾经赞美柳公权的书法说,连钟旭、王羲之这样的人都不敢说超过他,虽说有些过分溢美,但可以看出在当时人们是很看重柳公权的书法的。“当是时,大臣家碑志非其(柳公权)笔,人以子孙为不孝。”

这块石碑由三部分组成:碑座、碑身、碑帽。碑座是一个巨大的圆柱体,高2米多,周长十一米多,重量达到六十吨多。碑身是长立方体,趴在一个巨大的赑屃之上高有六米多,宽有三米多,厚能达到一米,据称重五十八吨。碑额也是长方体,高三米多,宽三米多,厚一米多,三十三吨。总的算下来石碑通高12.34米,宽3.04米,厚1.08米,总重量140.47吨。

大名无山,当时也没有现在这么多载重设备,如此巨大的石碑如何竖立起来今人已无可考。这样从哪一方面都可以称得上一个“大”字的功德碑,据说在当年还有一座巨大的碑楼来保护石碑和柳公权的字,《燕魏杂记》中说:“此碑字大,而尤为端谨严重。魏人爱之,碑楼极宏壮,故岁久而字不讹缺。”可惜碑楼早已不存,也不知毁于何年何月,殊为可惜。

*地方官磨石献媚

转眼之间就过了270多年,到了北宋宋徽宗赵佶统治的时候。据《宋史》记载,这个皇帝是一个治国无能但艺术才能颇高的人,能诗善画,还是一个很不错的书法家,开创了“瘦金书”。元代脱脱撰写《宋史》中的《徽宗记》时,不由掷笔叹曰:“宋徽宗诸事皆能,独不能为君耳!”就是这个诸事皆能的皇帝发布了一个诏令,结果使得先贤柳公权撰文书丹的“何进滔德政碑”毁于一旦。

北宋大观二年,徽宗赵佶为标榜自己“循古之意而勿泥于古,适今之宜而勿牵于今”的新礼仪,自称在百忙之中挤出时间写下这些事情,现在刻下来留给后人看,并且叫天下人都照此行事。他为此主持编写了《五礼新仪》(即吉礼、嘉礼、宾礼、军礼、凶礼)并亲自作序。其实就是按照《仪礼》作为蓝本,根据时代变化需要增减条目,就算是所谓五礼新仪,说的也是尊卑贵贱、夫妻人伦、君臣父子、邦国乡党。政和三年,《五礼新仪》220卷完成,赵佶颁布天下并称如果不遵照这些新仪礼会治罪。徽宗为把“五礼”作为一代之制,亲作“五礼之记”,“使之见者有足证焉”。

其实这些都不算什么,但是当时的地方官为了迎合皇帝的爱好,在各地抄写篆刻五礼新仪。宋徽宗时地方官李新上《乞州郡讲习五礼新仪札子》,请求州郡讲习五礼新仪来拍皇帝的马屁,上疏的肯定不止一个地方官,所以宋徽宗一高兴,就有些晕了头脑,下诏书命令左丞梁子美在北京(今大名)立碑记之。

梁子美可是一个家世显赫的人物,自己也官至户部尚书,做官经历四朝六十年,两次在大名府为官,期间还是做了很多事情,包括劝农桑,缉草寇,声誉不错。有人认为《水浒传》中的梁中书说的就是他,虽然里面的很多事情都是虚构。但是梁子美有一个缺点,就是喜欢对上迎合,皇帝的命令一下来,他哪里能放弃这个机会。可是没有碑石怎么办?他想起了自己辖境的唐代石碑,北宋欧阳修在《集古录》中写道:“何碑在今(宋仁宗时)河北都转运使公廨(即公署)内”,属于大名府辖境。于是梁子美命人磨掉“何进滔德政碑”上柳公权的字,自己书写徽宗御制的碑文,在原来的石碑上面刻了《五礼新仪》,宋徽宗也亲自篆书题额“御制大观五礼之记”。石碑立在北京大名府宫城门外侧,因碑文所刻是《五礼新仪》,所以又称《五礼碑》、《五礼记碑》。

对于这件事,有很多记载。赵明诚在《金石录》中称:“何进滔碑亦云政和中大名尹(即梁子美)建言,磨去旧文,别刻新制,好古者为之叹惜。”陆游的《老学庵笔记》说:“此都(即大名府)有魏博节度使田绪遗爱碑。张宏靖书;何进滔德政碑,柳公权书。皆石刻之杰也。政和(宋徽宗年号)中,梁左丞子美为尹,皆毁之,以其石刻新颁‘五礼新仪’”。《金石录》站在书法的角度称“(田)绪、(何)进滔之事不足道,然以唐贤书法之工,后人所当宝爱”。但是碑侧还是剩下柳公权的字迹,是我们今天研究唐代柳体书法的珍贵实物。

*如今的五礼碑

五礼碑,最早竖立在双台村,还有保护石碑的碑楼,不知何年何月倒毁,摔成数段。嘉靖年间,知府顾玉柱让人掘出,于是,一代名碑就倒卧在这里。现在的五礼碑被转移到大名县城东数公里处的大名县文物保管所碑刻馆正中,离很远就能看见。

正中的五礼碑像是一个参天的柱子,在带给你震撼的同时吸引着你来到它的脚下。最下面是底座,原来的底座被水泥包围起来。上面趴着一个四肢和身体巨大的赑屃,颈部以上很新,应该是后来补上去的,原来的部分呈土黄色,身上有不少裂纹,以至于很多以前的花纹都看不清楚了。

往上就是六七米高的石碑了,也是土黄色,因为断过,所以用铁箍箍着,后面用两根铁柱子支撑着它巨大的身躯。遗憾的是我们肉眼很难看出碑身上面的字迹了,虽说楷书的碑文每一个字都有十厘米大小。

最上面是碑额,上面是8龙戏珠的雕刻,碑额正面是透雕盘龙,两侧的龙头朝下,龙嘴和龙爪细长。

如今的五礼碑最醒目的就是碑额上面宋徽宗赵佶篆书的“御制大观五礼之记”几个字,距离十数米就能清楚地看见,据说上面的字迹确属赵佶手书。

*手记

一块巨石,本来并不出奇,只是因缘际会,先后与一个书法家和两个皇帝产生联系,才因此名垂史册。今天,我们因为柳公权的字迹湮灭而叹息,比蔡京虽然书法精美可是后人爱其书而薄其人,又当如何?千年的石碑不过是一个历史载体,我们要透过它看到的不应该仅仅是字迹,而是这些字迹后面的人。文/赵红信